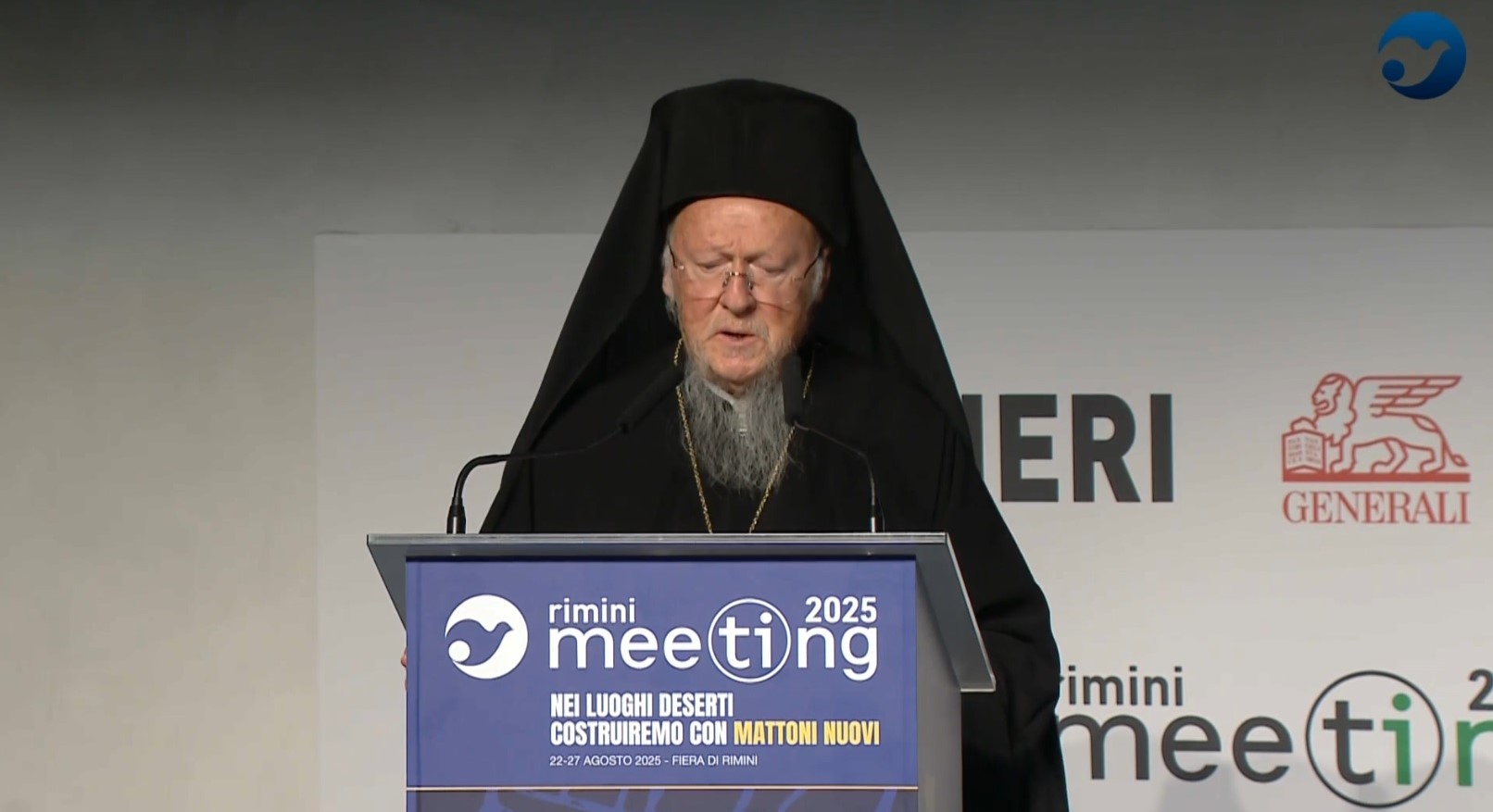

INTERVENTO DI SUA SANTITA’ BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO AL MEETING DI RIMINI 2025 “NEI LUOGHI DESERTI COSTRUIREMO CON MATTONI NUOVI” “1700 ANNI DAL CONCILIO DI NICEA” Rimini, Sala Neri, 26 Agosto 2025

Vostra Eminenza Signor Cardinale Kurt Koch,

Eminenze, Eccellenze,

Illustri Autorità,

Fratelli e Sorelle, Figli amati nel Signore,

L’anno 2025, e non soltanto, può essere considerato a ragione l’anno in cui l’intero mondo cristiano riflette sulle conseguenze storiche, ecclesiologiche e teologiche derivanti dal Grande e Santo Concilio di Nicea, tenutosi nell’anno 325. Sebbene l’approccio contemporaneo a tale avvenimento sia diverso nelle singole Chiese e Comunità Cristiane, resta l’evidenza che questa assise ha svolto e svolge un ruolo primario di adesione stretta alla Sacra Scrittura e di manifestazione della Tradizione del pensiero ecclesiastico che si stava formando nelle Comunità Apostoliche. Resta innegabile il fatto che questo confronto sta producendo innumerevoli correnti di pensiero, alcune condivisibili, altre meno, che potranno svolgere un attivo ruolo per meglio comprendere questo Concilio e la sua attualità per le Chiese del ventunesimo secolo nel cammino ecumenico. La Chiesa Ortodossa resta saldamente ancorata a questo Concilio e a quanto rappresenta nella vita della Chiesa in una dimensione atemporale.

Prologo

“E Gesù, avvicinatosi, disse loro: Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”.[1] Questo brano del Vangelo di Matteo è alla base dell’insegnamento dei catecumeni fin dalla Chiesa Nascente. D’altra parte, le Chiese dei primi secoli sentono la necessità della stretta adesione e corretta interpretazione dell’annuncio di Cristo attraverso i diretti attori di quella rivoluzione. Sin dall’epoca apostolica due erano i principali canali attraverso i quali si dava l’interpretazione autentica della Rivelazione della nuova fede: da un lato, gli Apostoli, ancora vivi nel Primo secolo dell’era cristiana e dall’altro i loro successori presbiteri o vescovi, cioè i direttori spirituali delle comunità fondate dagli Apostoli. I secondi, come diretti interpreti della fede apostolica, formavano, quando ciò si rendeva necessario, sinodi e concili, seguendo la prassi apostolica che troviamo negli Atti[2].

Ovviamente, questo modo di agire davanti ai problemi, sia di fede sia disciplinari, che le prime comunità dovevano affrontare, aveva anche lo scopo di dimostrare la comunione intercomunitaria del corpo ecclesiale che essi rappresentavano, aumentando l’autorità della loro testimonianza nel mondo in cui vivevano. In tali concili, prima locali e poi più generali, non si riunivano semplicemente per discutere i problemi che affliggevano la Chiesa, promulgando una verità riguardo la fede oppure introducendo una prassi disciplinare, finallora inesistente. La verità è indiscutibile per la Chiesa, perché la verità è Cristo, poiché Cristo stesso si è definito come «via, verità e vita»[3].

Quindi la verità della Chiesa si è manifestata già, anzi è continuamente presente, vive e guida i fedeli. Perciò, la Chiesa non discute attorno alla verità ma viene chiamata a rispondere quando essa si altera. Pertanto, nella coscienza della Chiesa esiste salda la fede, e la Chiesa non agisce autonomamente, come qualsiasi altro organismo mondano, né le sue decisioni sono frutti di una maggioranza, ma opera sotto la guida dello Spirito Santo. Ecco perché i sinodi e i concili non sono semplici riunioni di stampo assembleare o parlamentare, ma veri caposaldi della Tradizione, che codificano la verità della fede, già espressa da Cristo e custodita nella Chiesa.

Ciò si evince anche dal fatto che per esporre meglio la fede i padri antichi non si sono basati sulla filosofia, nonostante non disdegnino ad utilizzarla. Loro fondamento sono i simboli battesimali, che sintetizzano la fede della Chiesa, espressa nella vita liturgica. Ciò che l’uomo vive liturgicamente è proprio la fede della Chiesa e la Chiesa preserva intatta nella vita liturgica la certezza della retta fede. Prima del Primo Concilio Ecumenico, i simboli battesimali esprimevano la fede universale, che gli stessi Apostoli avevano affidato ai loro successori. Con Nicea ci troviamo davanti ad un cambio epocale: si stabilisce il principio secondo cui la Chiesa ha bisogno di un simbolo battesimale universalmente riconosciuto. In questo modo i decreti dei concili ecumenici diventano per l’intera Chiesa di Cristo criteri di ortodossia della fede.

Non ci soffermeremo particolarmente sulla questione cardine del Concilio di Nicea, il pensiero di Ario, ma non possiamo esimerci prima da un accenno fondamentale del contesto più profondo che la Chiesa nascente in tutte le sue dimensioni cerca di approfondire, oltre i simboli battesimali, cercando una risposta definitiva. È la domanda di Filippo: “Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν” – “Signore, mostraci il Padre e ci basta”[4].

La risposta del Signore a Filippo dimostra tutta la sua pazienza, la misericordia, la lunga sofferenza e che sarà poi la stessa risposta di Nicea: “Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;“ – “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre?”[5].

Nella risposta del Signore c’è l’invito ai suoi discepoli ad entrare nel mistero della Trinità, mistero che troverà il suo contesto razionale e linguistico a Nicea e nei Concili successivi.

La Chiesa del quarto secolo si trova davanti ad un cumulo di problemi teologici e disciplinari che disperatamente necessitano di una soluzione. Alla fine del III secolo sotto l’influenza delle correnti neoplatoniche, sviluppatesi soprattutto ad Alessandria d’Egitto, che in quel tempo dominava la scena economica e culturale dell’impero, si creavano nuove professioni di fede. Alexander Vasiliev, infatti, considera l’emergere dei nuovi concetti dogmatici, proprio in questa città[6]. Mentre nella coscienza della Chiesa nascente si era già formata la dottrina trinitaria – come tre ipostasi distinte e non confuse -[7] ad Alessandria si pongono tutti i presupposti necessari per una nuova interpretazione dell’insegnamento dogmatico tradizionale ma non perfettamente ancora codificato[8]. Questa nuova visione della teologia dogmatica ha avuto come protagonista, Ario (256-336), chierico della Chiesa alessandrina, capace e militante, studioso e con capacità diplomatiche, che viveva una vita ascetica. Ario iniziò a sviluppare la sua dottrina trinitaria, poi chiamata arianesimo, che metteva in discussione il preesistente insegnamento trinitario della Chiesa. Il problema che affliggeva il pensiero teologico di Ario era la pre-eterna nascita del Logos di Dio. Egli insegnava, quindi, che il Figlio non è né per natura né per essenza vero Dio[9] come il Padre. Questo Logos è stato creato da Dio-Padre in un certo momento sempre “nel tempo”[10].

Ario e i suoi seguaci utilizzavano rigorosamente il metodo storico-grammaticale della Scrittura, seguendo i principi ermeneutici della Scuola antiochena, volendo preservare la monarchia assoluta di Dio-Padre, la natura creata del Figlio-Logos e la sua creazione da parte del Padre, insieme con la superiorità morale del Figlio. A confutare per primo l’insegnamento di Ario fu il patriarca di Alessandria Alessandro (313-328), con l’aiuto del suo discepolo Atanasio e successivamente suo successore sulla cattedra alessandrina (328-373). In realtà, Atanasio, fu l’unico oppositore dell’insegnamento ariano, ma non riuscì ad ammonire e a correggere il fondatore di questa dottrina.

Si è ritenuto necessario, quindi, convocare un concilio, in cui i vescovi ariani e lo stesso Ario potessero esporre la loro dottrina. Così la Chiesa avrebbe avuto la possibilità di formulare correttamente l’insegnamento riguardo la pre-eterna, immutabile, perfetta consustanzialità del Padre con il Figlio. Praticamente, all’inizio si pensava a un concilio locale, ma la partecipazione di vescovi sia occidentali che orientali e la definizione teologica della dottrina trinitaria gli conferirono un carattere ecumenico. Questo concilio è il Primo Concilio Ecumenico della Chiesa di Cristo, che si svolse nel 325 a Nicea, in Bitinia e fu convocato dall’imperatore Costantino I (306-337).

Il Simbolo di Nicea e le sue conseguenze. La Comprensione Trinitaria.

Il Concilio di Nicea, quindi, apre la strada alla Chiesa, dandole la possibilità di codificare “il parlare su Dio”, cioè, “il teologizzare” con degli atti che, per la prima volta, hanno un valore universale. Il confessare la fede in Gesù Cristo non viene rivolto più in modo pregnante ai catecumeni, ma il Simbolo che il Concilio esprime, contenente i primi sette articoli di Fede, diviene fondante per la Chiesa Cristiana. Questa Confessione, le cui basi divengono la pietra angolare per l’annuncio nei 17 secoli successivi, vuole manifestare in modo evidente il legame tra il kerygma, annunciato al mondo dagli apostoli e il dogma, conferito al mondo come estrapolazione di questa predicazione dai padri e dai santi della Chiesa. Predicazione degli apostoli e insegnamenti dei padri edificano così il Corpo di Cristo.

Teodoreto di Ciro (393-460), nei suoi resoconti di ciò che accadde nel grande concilio di Nicea, ci assicura della santità dei partecipanti: «E c’erano in quel tempo molti che si distinguevano per i doni apostolici e molti che portavano nel corpo i segni del Signore Gesù, secondo il divino apostolo»[11]. Questi segni provenienti dal martirio, che molti dei partecipanti al Primo Concilio Ecumenico portavano sul corpo per amore di Cristo, vengono menzionati dettagliatamente dal Patriarca Germano, lasciando il lettore attònito di fronte al numero dei confessori della fede, storpiati dalla violenza delle persecuzioni pagane: «E molti dei vescovi che vi erano ivi riuniti, confessori della fede, furono mutilati nelle persecuzioni dei re malvagi e stolti, e ad alcuni furono tagliati i nervi dei piedi, ad altri estirpati gli occhi e altre parti del corpo mutilate, perché hanno confessato pubblicamente la fede in Cristo con zelo […]. E molte delle dottrine ivi diffuse e discusse e dai Padri eletti e confessori proposte subito e con devozione, affermano così la dottrina degli ortodossi e hanno dichiarato il Figlio consustanziale al Padre» ».[12]

Il Sinodo condannò Ario, il suo insegnamento insieme con i tre scismi ecclesiastici, quello Novaziano, quello di Paolo di Samosata e quello di Melezio, che da anni turbavano la pace interna della Chiesa. Emanò il Credo niceno, che dichiarava che il Figlio è consustanziale al Padre, cioè coeterno e vero Dio secondo natura. Il termine homoousios fu usato per descrivere meglio la relazione del Figlio con il Padre. L’inclusione di questo termine nella bozza del Simbolo significava in modo chiaro la condanna dell’arianesimo. K. Skouteris[13] osserva a proposito del termine homoousios, che veniva contestato: «Atanasio ha formulato nella sua opera Sul Sinodo di Nicea l’intero modo di pensare e l’intero iter che ha seguito il Sinodo riguardo l’adozione del termine. Innanzitutto, è innegabile, secondo Atanasio, che il termine, oltre a esprimere lo spirito della Scrittura, fa parte della tradizione ecclesiastica. I padri sinodali hanno ricevuto la teologia che il termine esprimeva “dall’alto e da chi era prima di loro”. Inoltre, questo termine non scritturale è sostenuto da molti passi scritturali che i padri sinodali avevano in mente e hanno esposto. “Infatti, la generazione del Figlio dal Padre è diversa per natura da quella degli uomini, e non soltanto simile, ma anche indivisibile dalla sostanza del Padre, e dove è il Figlio è anche il Padre (Gv. 10, 30), come ha detto il Signore, e nel Padre è il Logos, e il Logos è nel Padre (Gv. 10, 38; 14, 20), essendo Egli lo splendore prima della luce (Eb. 1, 3), perché questo è il significato del termine. Perciò il Concilio, comprendendo bene questo significato, scrisse homoousios, per abbattere la malvagità degli eretici e mostrare che il Logos è veramente generato dal Padre”. Gli ariani, invece di cercare lo spirito delle Scritture, avevano un “intelletto impuro” e non erano in grado di cogliere che il termine “homoousios” esprimeva l’insegnamento scritturistico».

Il Credo, cioè questa Confessione o Simbolo di Fede che venne redatto in quel luogo proclamava con assoluta chiarezza la fede in un solo Dio, che esiste in tre persone consustanziali e uguali: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La Trinità di Dio non era un concetto filosofico astratto, ma una realtà viva che permeava e definiva l’intera esistenza cristiana. Dio è diventato accessibile all’uomo in modo esperienziale come Padre, come Parola incarnata e come Spirito che “compie ogni cosa”. La Santissima Trinità è l’archetipo di ogni vera unità e comunione, il modello su cui ogni aspetto della vita ecclesiastica è chiamato a plasmarsi.

La dottrina trinitaria nicena pone le basi per una comprensione radicalmente nuova di Dio e della sua relazione con il mondo. In contrasto con il distante e inaccessibile “motore dell’immobile” della filosofia antica, la Chiesa ha proiettato l’immagine di un Dio personale e relazionale, che ama e si prende cura della sua creazione. Il Dio Uno e Trino non è una forza impersonale, ma una comunità d’amore che chiama l’uomo alla partecipazione e all’unione con Lei. Venne, inoltre, ribadita l’incarnazione, morte e resurrezione di Cristo, in contrasto alle dottrine gnostiche che arrivavano a negare la crocifissione.

Questo cardine ha prodotto, come dicevamo, ulteriori definizioni, iniziando dai Padri Cappadoci e dagli altri Padri della Chiesa che si sono battuti per difendere ed interpretare le dottrine di Nicea, costituendo una svolta fondamentale nella storia del pensiero cristiano, determinando in larga misura il corso della teologia e della spiritualità nei secoli successivi.

Il Concilio di Costantinopoli, nel 381, ha poi maggiormente definito il ruolo dello Spirito Santo, così come i Concili di Efeso (431) e Calcedonia, hanno riflettuto, combattendo nuove deviazioni, sulla umanità e divinità di Cristo. Il Secondo Concilio di Costantinopoli (553 – V Ecumenico)) ha ribadito le verità espresse nei Concili precedenti, condannando i Tre Capitoli della scuola teologica di Antiochia, tacciata di nestorianesimo (Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Cirro e Iba di Edessa). Il Terzo Concilio di Costantinopoli (680-681 VI Ecumenico) condannò i rigurgiti del monofisismo, che si ripresentavano nel monotelismo e nel monoenergismo. Infine, il Secondo Concilio di Nicea (787 -VII Ecumenico) condannò l’iconoclastia.

La Chiesa Ortodossa riconosce sette Concili come ecumenici, ma successivamente sono stati tenuti altri Concili generali e locali, tra i quali ricordiamo il IV di Costantinopoli nella lotta tra Fozio e Ignazio, i Concili per definire la dottrina dell’esicasmo nel 1350, quello unionista di Ferrara-Firenze alla metà del 1400, i Concili di Costantinopoli contro l’etnofiletismo alla fine del 1800 e il Santo e Grande Concilio di Creta nel 2016, oltre ad altri importanti Concili locali.

Il comune denominatore resta sempre il Concilio di Nicea. Anche oggi il pensiero teologico ortodosso attinge continuamente alla fonte di Nicea, cercando di utilizzarne il tesoro nel dialogo con le correnti di idee contemporanee e con le esigenze esistenziali dell’uomo.

Il ruolo dell’Imperatore Costantino e la Chiesa.

L’imperatore Costantino il Grande ebbe un ruolo decisivo nella convocazione e nello svolgimento del Concilio di Nicea. Fu lui a invitare i vescovi, a coprire le spese di viaggio e a mettere a disposizione lo spazio per l’incontro. Inoltre, è intervenuto attivamente nei lavori del Sinodo, pronunciando il discorso di apertura e sollecitando il consenso. Costantino vide nel Concilio un mezzo per consolidare l’unità della Chiesa e, per estensione, la coesione dell’impero. Tutto questo si è prestato ad una successiva interpretazione negativa nel ruolo imperiale nella Chiesa, sposando la tesi che i mali mondani della Chiesa nascano da questa ingerenza, idealizzando come un periodo d’oro gli anni che hanno preceduto Nicea. Già il Concilio di Gerusalemme nel 49 conosce dissidi e diverse interpretazioni dell’annuncio o modi di comportamento diversi, che saranno presenti in tutti i primi tre secoli della Chiesa nascente. Certamente l’autorità imperiale comprende che la coesione religiosa dei Cristiani (al tempo di Costantino i cristiani erano circa il 10 per cento della intera popolazione) può essere propedeutica alla unità dell’Impero, cosa che la antica religione, priva di una propria teologia e spesso sincretica, non favoriva. Tuttavia, gli imperatori non entrano nel teologare e quando lo fanno, vengono fermati o condannati. La sinfonia Chiesa-Impero non implica una subordinazione totale della Chiesa allo Stato, né viceversa. Si tratta di un rapporto in cui entrambi i poteri, pur distinti, collaborano per il bene comune, con la Chiesa che mantiene la sua autonomia spirituale. L’Impero bizantino è stato spesso considerato un modello di sinfonia, dove l’imperatore era visto come protettore della Chiesa e la Chiesa come guida spirituale per l’Impero. La caduta dell’Impero Romano d’Occidente ha prodotto una relazione diversa in Occidente (pensiamo a Carlo Magno e a tutto il Medioevo), i cui effetti hanno successivamente influenzato la relazione Chiesa-Impero nella Rus’ con Pietro il Grande, con le conseguenze percepibili nell’epoca sinodale, poi sovietica e che intravediamo ancora oggi nella sinfonia del potere temporale e religioso nella Russia moderna, che tradisce lo spirito niceno.

Sinodalità, Triarchia, Pentarchia e Primato.

Il Primo Concilio Ecumenico si definì «il Santo e Grande Concilio», espressione che troviamo già in uso dal sinodo locale di Ancyra del 314[14]. Forse oggi questa espressione ha perso il suo significato originario ma esprime l’autocoscienza dei partecipanti a questi concili di rappresentare nel loro insieme l’unico Corpo di Cristo, presente tra di loro invisibilmente come capo, mentre lo Spirito Santo è la loro unica guida. La prassi liturgica della Chiesa Ortodossa e soprattutto la Divina Liturgia, sia nel modo in cui viene celebrata che nel suo “spirito”, è sempre stata il prototipo dell’esperienza vissuta dell’intera vita ecclesiastica. Fondamentalmente, la celebrazione liturgica della Chiesa non è una parte isolata della sua vita, ma il centro, il nucleo e la base della costituzione di tutta la Chiesa. È sintomatico che l’iconografo quando “scrive” le icone dei Concili Ecumenici si basi sull’icona della Pentecoste, dove i Discepoli ricevettero lo Spirito Santo.

In questa prospettiva, l’intera vita ecclesiale e il ministero pastorale della Chiesa funzionano secondo il modello eucaristico, – sinodalmente e gerarchicamente – essendo un’estensione del banchetto pasquale. Infatti, non ci può essere separazione tra la vita sacramentale e quella amministrativa della Chiesa. La Chiesa a livello sinodale e pastorale ha come base l’Altare da dove si trae il suo agire ed il suo essere. La costituzione della stessa vita spirituale opera sinergicamente, poiché Dio è l’agente attivo mentre l’uomo è il cooperante e attivo ricevitore. Cristo compie la deificazione, mentre l’uomo la completa, partecipando ad essa in vari gradi. Sinodalità e carisma ministeriale si intercalano reciprocamente quando la Chiesa si riunisce in sinodo, esperienza ed estensione della Divina Liturgia. Il vescovo non soltanto celebra i misteri della Chiesa ma li presiede, manifestando nello spazio e nel tempo il sommo sacerdozio di Cristo. In questo senso si parla di episcopocentrismo della Chiesa, che però non deve essere interpretato come assolutismo gerarchico. È significativo che i sacri canoni facciano riferimento al modo in cui ciascuno di noi partecipa alla Divina Liturgia. La disposizione assembleare della celebrazione presuppone che i presbiteri e i diaconi, che stanno al di sotto della cattedra del vescovo ma non al livello dei laici, concretizza una gerarchia dei doni e di carismi affidati da Cristo a ciascun celebrante, non come mera potestas ma come esplicito servizio personale verso la comunità orante.

È evidente che la partecipazione dei vescovi ai sinodi e ai concili non si limita a trasmettere la saggezza del popolo, ma parlano, illuminati dallo Spirito Santo, secondo il grado della loro personale condizione spirituale. Il vescovo partecipa della grazia del Sommo Sacerdozio di Cristo, che non è un’aggiunta esterna di qualche energia, ma una grazia speciale di Dio su colui che ha il grado, e che corrisponde alla condizione spirituale del soggetto, messo dallo Spirito Santo come guida del popolo di Dio. Naturalmente, il dono del sommo sacerdozio funziona indipendentemente dalla perfezione spirituale e da come i sacramenti vengono normalmente celebrati. Però, se il carisma spirituale interiore è attenuato si verifica una mancanza nel modo in cui i fedeli vengono guidati. Se il popolo è in uno stato spirituale di illuminazione e divinizzazione, la sua opinione deve essere trasmessa al sinodo. Altrimenti, una parola secolarizzata del popolo non può avere un posto nelle decisioni dei sinodi. Ecco perché nei concili ecumenici c’erano alcune figure dominanti che determinavano sia le decisioni che la terminologia.

Queste riunioni della Chiesa, locali o ecumeniche, che hanno assunto decisioni riguardo la Sua fede, hanno acquisito una autorità universale e sono diventati viva testimonianza, e dalle quali le guide spirituali conformano il loro insegnamento dottrinale e disciplinare. La Chiesa ha attribuito ad esse un solo compito: quello di tramandare ai credenti la fede corretta, che la Chiesa stessa ha ricevuto da Cristo e trasmessa dagli Apostoli. I loro successori, avendo ereditato il potere di legare e sciogliere, possedendo la pienezza dei carismi dello Spirito Santo ed essendo vescovi delle Chiese locali, in unità di fede e di vita sacramentale tra di loro e rappresentando le Chiese locali, venivano considerati veri rappresentati autorevoli delle loro comunità ai concili ecumenici. Per questi motivi i vescovi, quando si riuniscono in sinodo o concilio, hanno acquisito, per grazia dello Spirito Santo, il potere di esprimersi infallibilmente in nome della Chiesa, Una, Santa, Cattolica ed Apostolica.

Sebbene, per l’Ortodossia, i concili ecumenici siano l’autorità suprema nella Chiesa, i Padri, come persone e come membri dei concili, sono i protagonisti e le fonti dei decreti conciliari. Certamente, i Padri non sono infallibili come singole persone, ma quando si riuniscono in sinodo o concilio, guidati sempre dallo Spirito Santo, si esprimono «senza commettere errori/ἀπλανῶς» e «ineffabilmente/ἀλαθήτως». Questi due termini caratterizzano tutta la tradizione conciliare della Chiesa. Quindi, i sinodi/concili quando si riuniscono, si pronunciano ἀπλανῶς e ἀλαθήτως, come affermerà anche il VI Concilio Ecumenico.[15]

Ciò che dobbiamo assolutamente sottolineare a questo punto riguardo il sistema sinodale adottato dalla Chiesa è che mai la decisione di un Concilio Ecumenico è stata il risultato di un accordo di “alcuni vescovi”! Tutti dovevano essere prima informati delle decisioni finali. Se tutti i rappresentanti delle diocesi avessero partecipato, allora avrebbero informato il clero e il popolo, altrimenti ciò sarebbe avvenuto tramite lettere sinodali: «Il processo di ricezione di un sinodo da parte della coscienza ecclesiale avveniva per iniziativa dello stesso Concilio Ecumenico, che con lettere sinodali annunciava il contenuto delle sue decisioni a tutte le diocesi o sedi patriarcali e formulava la sua esortazione rivolta a tutto il clero e al popolo di queste Chiese ad accettare l’unanime dichiarazione della verità della fede e le sue decisioni sinodali». Quindi, le decisioni del Concilio Ecumenico dovevano essere accettate da tutte le diocesi o sedi patriarcali. Questa prassi, che trae le sue origini proprio dal Primo Concilio Ecumenico, continuerà ad essere seguita anche in futuro, perché la verità non è mai la posizione di una singola persona.

Pertanto, affinché le decisioni di un Concilio contengano davvero il concetto di universalità, deve rappresentare tutta la Chiesa, essere riconosciuto come ecumenico da tutta la Chiesa, che si trova in ogni angolo della terra e, naturalmente, le sue decisioni devono essere accettate come infallibili (anche se implicitamente) da tutto il pleroma della Chiesa.

Il Concilio di Nicea riunì assieme vescovi dai quattro angoli del mondo. Gli occidentali, anche se pochi, avevano in Osio di Cordova uno dei maggiori esponenti e tra i vescovi uno che teneva stretti legami con l’Imperatore. Il Concilio manifesta il “camminare insieme” – “συν-οδός”, determinando un sistema ecclesiologico che troverà nei concili successivi e nei secoli successivi piena attuazione. Tra i canoni ecclesiologici, sono di particolare interesse per noi: 1) ordinazione di un vescovo in presenza di almeno tre vescovi della provincia, subordinata alla conferma da parte del vescovo metropolita; 2) preminenza dei Vescovi di Roma e Alessandria; 3) riconoscimento di particolare onore (τιμή) per il vescovo di Gerusalemme. Dopo l’Editto di Milano, la Chiesa esercita il suo ruolo nel mondo, anche attraverso le strutture del mondo. La suddivisione metropolitana e diocesana e poi patriarcale della Chiesa, riflettono le amministrazioni civili. La Triarchia e poi Pentarchia (con Costantinopoli-Nuova Roma e Antiochia) esprimono la pienezza della sinodalità, così come viene intesa in Oriente, corrispondente alla prassi stabilita dal primo concilio ecumenico (Nicea, 325) di riunire i vescovi di una regione almeno due volte l’anno sotto la presidenza del loro protos”.

“Un sinodo è una riunione deliberativa di vescovi, non un’assemblea consultiva clero-laicale. Non può esserci un sinodo senza un primate/protos e non può esserci un primate/protos senza un sinodo. Il primate/protos è parte del sinodo; non ha un’autorità superiore al sinodo, né ne è escluso. La concordia/omonoia che si esprime attraverso il consenso sinodale riflette il mistero trinitario della vita divina. È attraverso questa pratica della sinodalità, come descritta dai Canoni Apostolici e dai Canoni del Primo Concilio Ecumenico, che la Chiesa ortodossa è stata amministrata nel corso dei secoli fino ai giorni nostri, sebbene la frequenza e la costituzione dei sinodi possano variare da una Chiesa locale autocefala all’altra” (Job Getcha Metropolita di Pissidia). Su questo tema abbiamo due esempi emblematici: “Questo culmina all’inizio del XX secolo nel Concilio locale della Chiesa di Russia (Mosca, 1917-1918) che propone che le decisioni ecclesiali siano prese da un consiglio (sobor) composto da rappresentanti dell’episcopato, del clero, dei monaci e dei laici. Tuttavia, la rivoluzione bolscevica non permise l’attuazione di questa nuova modalità di amministrazione nella Chiesa. Ancora, nella Chiesa di Cipro, fino ad oggi, i vescovi non sono eletti esclusivamente dall’episcopato, ma anche dal clero e dai laici: in una prima fase, l’intera popolazione dell’isola vota dalla lista di tutti i candidati, poi, in una seconda fase, il sinodo dei vescovi sceglie uno dei tre candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

Tuttavia, il caso della Chiesa di Cipro costituisce un caso eccezionale nell’Ortodossia contemporanea, dove, altrimenti, la pratica della sinodalità implica esclusivamente un’assemblea di vescovi. Così, il Santo e Grande Concilio (Sinodo) della Chiesa ortodossa riunitosi a Creta nel 2016 era composto da 162 vescovi delegati, mentre i 62 consiglieri (clero, monaci e laici) presenti non avevano diritto né di parola né di voto”.

I canoni

Il Concilio di Nicea ci lascia per la prima volta un Corpus di venti canoni, che avranno valore per l’intera cristianità, a differenza di quanto avveniva prima di Nicea, dove le regole potevano avere valore o influenzare una o più chiese locali. Nicea afferma che l’intera tradizione canonica è sostenuta dalla fede data dagli apostoli. Questa fede, ovviamente, è ciò che è stato rivelato dai profeti e dalla predicazione apostolica. I canoni pertanto sono scritti con intento esegetico, comprensione e applicazione delle Scritture e della fede della Chiesa nella vita dei fedeli. L’autorità, il prestigio e la statura della fede e dei canoni del Concilio di Nicea continueranno a crescere nel corso dei secoli, fino ai nostri giorni. Questi canoni, hanno un posto preminente nella tradizione canonica, e quindi occupano un posto importante nella vita della Chiesa. Possiamo paragonarli all’importanza della lettura del libro della Genesi per comprendere l’intera Bibbia, o il prologo per un libro, così i canoni di questo Concilio forniscono i termini, il vocabolario, le definizioni ai Concili successivi. Inoltre, numerosi canoni si riferiranno successivamente a questi canoni, confermando o spiegando le decisioni esposte in essi. Nei canoni dobbiamo vedere lo stesso e unico spirito, lo spirito che dà vita, perché la tradizione canonica è una tradizione vivente, viva in ogni epoca e fino ai nostri giorni e i canoni di Nicea sono a capo di questa tradizione vivente.

Tra i Canoni, di particolare importanza per le Chiese del ventunesimo secolo e quello relativo alla data della Pasqua.

Il Concilio inoltre stabilì che la Pasqua si festeggiasse la prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera e dopo la Pasqua ebraica. Al Vescovo di Alessandria spetta da allora in poi di stabilire la data e poi di comunicarla agli altri vescovi. Questa questione pastorale è importante e insieme più attuale perché dimostra che la data di Pasqua era già controversa nella Chiesa primitiva e che quindi esistevano datazioni diverse: alcuni cristiani, soprattutto in Asia Minore, celebravano sempre la Pasqua in concomitanza con la Pesah ebraica il 14 del mese di nisan, indipendentemente dal giorno della settimana; per questo, sono stati chiamati quartodecimani. Altri cristiani, soprattutto in Siria e in Mesopotamia, celebravano invece la Pasqua la domenica successiva alla Pesah ebraica; a loro è stato quindi dato il nome di protopaschiti.

In questa difficile situazione, il merito del Primo Concilio Ecumenico di Nicea è aver trovato una regola uniforme in base alla quale: “Tutti i fratelli e le sorelle d’Oriente che fino ad oggi hanno celebrato la Pasqua con gli ebrei, d’ora in poi celebreranno la Pasqua in accordo con i romani, con voi e con tutti noi che l’abbiamo celebrata con voi fin dai primi tempi”. Benché gli atti originari di questo Concilio non esistano più, rapporti successivi documentano che esso impartì uno slancio decisivo alla ricerca di una data comune di Pasqua tra tutte le comunità cristiane dell’impero in quel momento, stabilendo come data per la celebrazione pasquale la domenica successiva al primo plenilunio di primavera. Poiché allo stesso tempo fu deciso che la Pasqua doveva essere celebrata dopo la festa della Pesah ebraica, e quindi venne abbandonata la data comune di Pasqua tra cristiani ed ebrei.

Una nuova situazione si è prodotta nella storia del cristianesimo nel sedicesimo secolo con la fondamentale riforma del calendario di Papa Gregorio XIII, che introdusse il calendario gregoriano, secondo il quale la Pasqua si celebra sempre la domenica successiva al primo plenilunio di primavera. La conseguenza di questa decisione è che, da allora, le Chiese in Occidente calcolano la data di Pasqua secondo tale calendario, mentre le Chiese in Oriente continuano a celebrare la Pasqua secondo il calendario giuliano, che era usato in tutta la Chiesa prima della riforma del calendario gregoriano e sul quale si era basato anche il Concilio di Nicea del 325. Ci sono state numerose proposte per riportare i Cristiani a celebrare la Pasqua in un unico giorno, segno tangibile di annuncio della Resurrezione di Cristo, ma tali sforzi avranno bisogno ancora studio e analisi per non alimentare nuove divisioni.

Epilogo

Il primo Concilio ecumenico di Nicea non fu solo un evento storico isolato, ma una svolta decisiva nel cammino della Chiesa cristiana. Le decisioni e le dottrine ivi formulate furono destinate a plasmare in modo decisivo la fisionomia dell’Ortodossia e a costituire un punto di riferimento senza tempo per la fede e la vita dei fedeli. L’importanza del Concilio di Nicea per la Chiesa Ortodossa non può essere sopravvalutata. In un periodo di confusione e tumulto teologico, il Concilio riuscì a delineare in modo chiaro e completo le verità fondamentali dell’insegnamento cristiano. Egli pose le fondamenta su cui fu edificato l’edificio della teologia e del culto ortodossi.

Il primo Concilio ecumenico di Nicea non risolse magicamente tutti i problemi e le contraddizioni che affliggevano la Chiesa del Quarto secolo. Le dispute teologiche e gli scontri dottrinali continuarono per molti decenni, con ariani e ortodossi che si scontrarono in un campo che si estendeva dalle sale imperiali alle celle monastiche e ai deserti dell’Egitto. Tuttavia, il Concilio aveva gettato le fondamenta e tracciato la strada su cui la Chiesa avrebbe camminato da quel momento in poi. Le sue decisioni costituirono una pietra miliare e un punto di riferimento stabile per i teologi e i Padri successivi, che intrapresero il compito di difendere e approfondire la fede ortodossa. Personaggi come Atanasio il Grande, Basilio il Grande, Gregorio il Teologo e Gregorio di Nissa, con i loro scritti e la loro opera pastorale, hanno messo in luce l’eredità di Nicea in tutta la sua profondità e ampiezza.

L’impatto del Concilio di Nicea non si limitò ai ristretti limiti temporali e geografici del Quarto secolo. Le sue decisioni e dottrine costituirono una svolta fondamentale nella storia del pensiero cristiano, determinando in larga misura il corso della teologia e della spiritualità nei secoli successivi.

Il Credo niceno, soprattutto dopo la sua elaborazione durante il primo Concilio di Costantinopoli, 381, divenne patrimonio comune e confessione di tutta la cristianità. Oriente e Occidente, nonostante le successive divergenze e la dolorosa separazione ecclesiastica, hanno riconosciuto e continuano a riconoscere nel Credo niceno-costantinopolitano il sigillo dell’autentica tradizione apostolica.

Nello stesso tempo, il trinitarismo e la cristologia di Nicea costituirono il fondamento su cui si sviluppò la successiva teologia ortodossa. Concetti come la separazione delle tre persone, la deificazione dell’uomo, la distinzione dell’essenza e delle energie in Dio, vennero illuminati e arricchiti grazie alle conquiste dottrinali di Nicea. Anche oggi il pensiero teologico ortodosso attinge continuamente alla fonte di Nicea, cercando di utilizzarne il tesoro nel dialogo con le correnti di idee contemporanee e con le esigenze esistenziali dell’uomo.

Grazie alla guida illuminata dello Spirito Santo e alla sapienza spirituale dei Padri, egli riuscì a formulare con ineguagliabile precisione e profondità le dottrine fondamentali della fede cristiana. In questo modo egli ha protetto la Chiesa dalle eresie e dalle distorsioni e le ha consentito di procedere nel suo cammino storico. L’inestimabile eredità di Nicea rimane viva e attuale, chiamando ogni generazione di credenti ad appropriarsi creativamente dei suoi insegnamenti e a trasformarli in esperienza personale e testimonianza ecclesiale anche nelle questioni contemporanee e nelle implicazioni pastorali, liturgiche, sociali, ecclesiologiche, ecologiche ed escatologiche.

Grazie per la vostra attenzione e la vostra pazienza.

______________________

1. Mt. 28,18-20

2. Cf. At 15, 23-29

3. Gv. 14, 16

4. Gv 14,8

5. Gv 14,9

6. A.A.VASILIEV. History of the Byzantine Empire 324-1453, Ed. The University of Wisconsin Press, Madison 1953, 81

7. «Τριάς ἐν μονάδι καί μονάς ἐν τριάδι/Trinità in monade e monade in trinità», «Μονάς Θεότητος ἐν τρισίν ὑποστάσεσιν/Monade della ivinità in tre ipostasi» oppure «Μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις/Una sostanza, in tre ipostasi», «Una substantia, tres subsintentiae», in P. HENRY-P. HADOT (ed.), Marius Victorinus, Ad Candidum Arrianum, Adversus Arium, De homoousio recipiendo, Hymni, in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, vol. 81/1, Auflage 1971,1399-1410.

8. Cf. C. Haas. C. Alexandria in Late Antiquity: Topography and Social Conflict, [Ancient Society and History], ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997.

9. «Ἦν γάρ», φησί, “μόνος ὁ Θεὸς, καὶ οὔπω ἦν ὁ Λόγος καὶ ἡ σοφία. Εἶτα θελήσας ἡμᾶς δημιουργῆσαι, τότε δὴ πεποίηκεν ἕνα τινά, καὶ ὠνόμασεν αὐτὸν Λόγον, καὶ Σοφίαν καὶ Υἱὸν, ἵνα ἡμᾶς δι̉ αὐτοῦ δημιουργήσῃ”» in ATANASIO D’ALESSANDRIA, Κατά Ἀρειανῶν, I, E΄, 4, in M. TETZ, Athanasius Werke, 1die Dogmatischen Schriften. Oratio 3. Contra Arianos, vol. 1, ed. De Gruyter, Berlin 1940, 114, n. 15-18.

10. Ibidem, 114, n. 20-23, 118, n. 115.

11. Theodoreto di Ciro, Historia ecclesiastica, PG 82, 917A.

12. Germano di Costantinopoli, Περί αἰρέσεων καί συνόδων, PG 98, 520Α.

13. Κ. Skouteris, Ἱστορία Δογμάτων, vol. 2, Ἀθήνα 22004, 307.

14. Ι. Ε. Karagiannopoulos, Πηγαί Βυζαντινῆς Ἱστορίας, ed. Π. Πυρναράς, Θεσσαλονίκη 51982, 45; P Karanikolas, Κλεῖς Ὀρθοδόξων Κανονικών διατάξεων (Concordacia), ed. Ἀστήρ, Ἀθήναι 1979, 381.

15. P. Menevisoglou, Ἱστορικὴ εἰσαγωγή εἰς τοὺς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ed. Ἱ. Μητρόπολις Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναβίας, Stockholm 1990, 653ss.